por Michelle Ferreti, Clara de Sá, Marina Barros, Roberta Eugenio e Flávia Biroli | nov 6, 2020 | Gênero e raça

Em 2016, as mulheres representaram 12,9% do total de candidaturas ao cargo de prefeito, totalizando 2149 candidatas. Destas, 641 foram eleitas. Isso significa que 88,4% dos municípios elegeram homens como prefeitos, mantendo a larga maioria masculina que tem caracterizado a política no Brasil, sobretudo no caso do poder Executivo.

A literatura internacional tem chamado a atenção para o fato de que é na política local que as mulheres teriam melhores condições de participar. Mas também é nela que é possível observar processos que podem ter efeitos negativos para a construção de suas carreiras políticas. Faltam dados nacionais consolidados, mas sabemos que as mulheres são minoria também entre as pessoas indicadas para cargos de secretaria nas prefeituras. A roda gira de forma que as oportunidades que permitem somar visibilidade, redes de contato e experiência estão mais disponíveis para os homens do que para elas.

Os partidos políticos são atores fundamentais nas democracias. Têm responsabilidade, em especial, na consolidação de candidaturas, no apoio que permite que tenham sucesso eleitoral – e na definição do perfil de quem se candidata e, recebendo esse apoio, terá maiores chances de eleger-se. Mas o suporte não se limita ao calendário eleitoral. Demos o exemplo da nomeação para as secretarias municipais. Mas há outros, fundamentais, que precisamos levar em conta. Um deles é a formação de quadros. Isso se dá entre as eleições. Pode ser algo menos visível, mas é uma chave para a renovação dos processos de representação política.

Decisões e resoluções no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reconhecem que, para que as eleições não sejam um processo que exclui sistematicamente alguns grupos, é preciso garantir condições mais igualitárias de disputa. A partir de 2018, a lei exige que os partidos políticos dediquem no mínimo 5% do Fundo Partidário à promoção da participação das mulheres. No mesmo ano, passou também a exigir que no mínimo 30% dos recursos do Fundo Eleitoral fossem dedicados às candidaturas de um dos sexos (na prática, às candidaturas das mulheres).

Apesar disso, os dados já disponíveis para as eleições de 2020 mostram que o financiamento das campanhas é bastante desigual. E entre as eleições, os partidos não têm necessariamente cumprido a lei. O ponto fundamental é que a vida partidária e as eleições não são mundos distintos. E o apoio às mulheres, assim como a recusa a ele e o descumprimento da lei, têm efeitos importantes para a democracia.

Como as mulheres que se elegeram prefeitas em 2016 avaliam o contexto em que disputam cargos com uma maioria masculina? E como avaliam as medidas que exigem dos partidos maior equilíbrio no tratamento às candidaturas das mulheres?

O Instituto Alziras lança hoje (6) um relatório inédito com o resultado de entrevistas realizadas com as prefeitas brasileiras para identificar a percepção dessas governantes acerca das práticas adotadas por seus partidos para ampliar a participação feminina na política. O estudo revela que há um trabalho importante a ser feito, para além do período eleitoral, para que as desigualdades de gênero e raça existentes na sociedade não se expressem de forma contundente no interior das estruturas partidárias e nas práticas que embasam o recrutamento, a seleção e o suporte às candidaturas. É algo que diz respeito às eleições em curso no Brasil, mas que funciona também como um alerta: esse processo vai além do calendário eleitoral.

Merece destaque que 86% das prefeitas do país consideram importante a decisão que obrigou os partidos a destinarem pelo menos 30% dos recursos de campanha para as mulheres. Em pesquisa anterior, realizada em 2018, cerca de metade das prefeitas brasileiras (48%) já tinha mencionado a falta de recursos de campanha como a principal dificuldade enfrentada em suas carreiras políticas pelo fato de serem mulheres.

Ao serem questionadas sobre a representatividade feminina no topo da hierarquia partidária, 70% das prefeitas consideram que as mulheres não estão representadas de forma equilibrada nos principais postos de poder e tomada de decisão de seu partido. Essas percepções, enraizadas na sua trajetória política, são corroboradas pelos dados que revelam que, apesar de serem quase metade dos filiados aos partidos políticos brasileiros (45%), as mulheres ocupam, em média, apenas 21,1% das executivas nacionais. A hierarquia nos partidos é um fator a ser considerado para que se possa caminhar em direção a democracias paritárias, como têm mostrado diferentes estudos.

Na pesquisa do Instituto Alziras, menos de um terço das entrevistadas (31%) afirmou que seu partido estava realizando alguma iniciativa de preparação de candidatas no ano anterior às eleições de 2020, o que pode indicar a necessidade de que esse tema seja endereçado com maior prioridade e antecedência na agenda partidária. Ainda em relação à formação, mais da metade das prefeitas (52%) revela desconhecer que os partidos são obrigados anualmente a destinar pelo menos 5% do Fundo Partidário para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política de mulheres. E, quando perguntadas a respeito da aplicação desses recursos, 69% das prefeitas responderam que não recebem informações sistematizadas de seu partido sobre a destinação desses valores.

Apesar de reconhecer a importância da autonomia partidária, a pesquisa indica a necessidade de maior controle público dos partidos políticos brasileiros, onde as decisões ainda são politicamente centralizadas em algumas lideranças, com baixo grau de democracia interna. Se antes ressaltamos a relação entre a vida partidária e os processos eleitorais, agora finalizamos chamando a atenção para a relação entre as práticas no interior dos partidos políticos e os padrões – menos ou mais representativos – da política democrática mais amplamente.

Os partidos políticos são instituições chave para a democracia brasileira. Na medida em que priorizem ações estruturais e de longo prazo em prol da igualdade de gênero e raça, poderão ter ganhos significativos de legitimidade pública, produzindo e afirmando novos sentidos para a ideia de democracia representativa em nosso país.

* Michelle Ferreti, Clara de Sá, Marina Barros e Roberta Eugenio são membras do Instituto Alziras.

Flávia Biroli é doutora em História pela Unicamp (2003). É professora do Instituto de Ciência Política da UnB, pesquisadora do CNPq e presidente da Associação Brasileira de Ciência Política (2018-20). É autora, entre outros, de Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil (Boitempo, 2018) e Gênero, neoconservadorismo e democracia (com Maria das Dores C. Machado e Juan Vaggione, Boitempo, 2020).

por Céli Pinto | out 31, 2020 | Cidades, Gênero e raça

A campanha para as eleições municipais de Porto Alegre em 2020 necessita ser analisada a partir de um conjunto de aspectos que a torna muito particular: a história eleitoral da cidade; as características das candidaturas em disputa; o fato de que, pela primeira vez, desde sua fundação, o PT não é cabeça de chapa; a presença de Manuela D’Ávila como candidata do PCdoB, coligado com o PT, que aparece na liderança da intenção de votos nas últimas pesquisas.

Nas eleições presidenciais de 2018, Bolsonaro ganhou em 2º turno em Porto Alegre, com 56,85% dos votos, contra 43,15% dados a Fernando Haddad. Considerando todo o estado, a vitória do capitão foi ainda maior: ele obteve 63,24 % contra 36,76% dados para o candidato petista. Os resultados expressivos indicam uma tendência conservadora no estado e em sua capital. Isso é verdade, mas não é toda a verdade, pois o estado teve uma história petista significativa.

Porto Alegre foi governada pelo PT por 16 anos, a partir da eleição de Olívio Dutra, em 1988. Durante este período, teve um vigoroso orçamento participativo e sediou quatro edições do Fórum Social Mundial (2001/2002/2003/2005), tornando-se internacionalmente conhecida por ser um município com experiências inovadoras de esquerda. O Rio Grande do Sul elegeu duas vezes governadores do PT: em 1998, Olívio Dutra e, em 2010, Tarso Genro, este último quando já não havia prefeitos do partido na capital.

Mesmo nas derrotas do PT antes de 2018 no estado, os resultados eleitorais mostram uma Porto Alegre ainda eleitora bastante fiel ao partido. Em 2002, o governador eleito foi do PMDB, mas o PT ganhou em Porto Alegre (50,1% versus 49,8%). O mesmo aconteceu em 2006, quando o PSDB se elegeu mas, em Porto Alegre, Olívio Dutra perdeu por centésimos. A partir de 2014, o PT começou a mostrar fragilidades cada vez maiores. Naquele ano, Tarso Genro não se reelegeu e, em 2018, a esquerda não chegou ao 2º turno nas eleições para governador.

Em eleições para prefeito na capital, após 16 anos de hegemonia, a esquerda não chegou mais ao poder. Nas quatro eleições que se sucederam, em duas chegou ao 2º turno. Em 2016, pela primeira vez, desde 1988, a esquerda não chegou ao 2º turno nas eleições para prefeito de Porto Alegre.

Se, por um lado, não há dúvidas de que a esquerda tem perdido espaço na política gaúcha, particularmente em Porto Alegre, seguindo uma tendência nacional, por outro é preciso considerar esta história de vitórias, que forjou uma memória eleitoral e um núcleo duro de votos em partidos de centro-esquerda e esquerda que não podem ser menosprezados em qualquer eleição na cidade.

Cenário eleitoral em Porto Alegre em 2020

Porto Alegre atualmente é governada por um prefeito do PSDB, Nelson Marchezan Júnior, filho do líder do governo na Câmara de Deputados na presidência do General Figueiredo (1979-1980) e ele próprio ex-deputado federal. Ele conseguiu a façanha de juntar o conjunto dos vereadores da cidade contra si em um processo de impeachment cujas razões são tão políticas quanto têm sido as da grande maioria dos processos de impeachment no Brasil.

Mesmo assim, é candidato à reeleição, junto com outros 12 candidatos. Além dele, três estão realmente na disputa. Em um arco da esquerda para a direita: Manuela D’Ávila, da aliança PCdoB-PT; Sebastião Melo do MDB e José Fortunati do PTB.

Em pesquisa do Ibope publicada em 29/10, Manuela apareceu com 27% das intenções de votos, Marchezan Júnior com 14%, Melo com 14% e Fortunati com 13%.

Antes de focar na candidatura de Manuela e suas circunstâncias, vale uma rápida mirada nos três outros candidatos. Primeiro, o atual prefeito, que tem potência eleitoral por sua posição, mas pode ser impedido de concorrer, se a Câmara votar seu impeachment antes das eleições.

Melo, do MDB, é atualmente deputado estadual, tendo sido vice-prefeito na administração Fortunati e vereador por duas legislaturas. Na última eleição para prefeito, perdeu no 2º turno para Marchezan Júnior.

E Fortunati, que foi líder sindical, fundador do PT, vice-prefeito pelo PT, prefeito pelo PDT e atualmente é candidato pelo PTB. Depois de romper com o PT, por não conseguir a candidatura para prefeito, Fortunati tem buscado, com algum sucesso, partidos que lhe dêem legendas para concorrer. Tem história na cidade e, inclusive, articula uma certa nostalgia dos eleitores de seu tempo de esquerda.

Frente a este trio de homens políticos está Manuela D’Ávila. Não é a única mulher candidata – há também Fernanda Melchiona, do PSOL, e Juliana Brizola, do PTD – nem é a primeira vez que se candidata a prefeita: em 2008 ficou em terceiro lugar e, em 2012, ficou em segundo, quando Fortunati se elegeu em 1º turno.

Também em eleições anteriores mulheres com carreiras políticas sólidas foram candidatas à prefeitura, como Maria do Rosário, do PT, e Luciana Genro, do PSOL. Entretanto, esta campanha está sendo muito particular. Manuela possui longa carreira política, apesar de ter apenas 39 anos (foi vereadora de Porto Alegre com 22 anos) e tem sido uma campeã de votos. Nas eleições de 2006 e 2010, foi a deputada federal mais votada do estado, e na última teve 8.06% dos votos válidos para deputado federal. Em 2014, candidatou-se a deputada estadual e foi a mais votada do estado. Não se pode deixar de pontuar que Manuela foi candidata a vice-presidenta da república na chapa com Fernando Haddad nas últimas eleições

Na atual campanha, sua história de vitórias eleitorais somada ao fato de ser a única, entre os candidatos com reais possibilidades de vitória, que faz uma campanha antibolsonarista radical, provocou violentas ameaças a sua integridade física e a de sua família, bem como fakenews que anunciam um pretenso comunismo venezuelano, acusações de pedofilia e atitudes morais inaceitáveis para uma mulher.

Aqui, cabe mencionar que Fernanda Melchiona, do PSOL, também representa o antibolsonarismo radical. É uma jovem que saiu de seu primeiro mandato de vereadora para a Câmara de Deputados com excelente votação. Deve provocar na extrema-direita o mesmo ódio que Manuela provoca, mas não tem chances de se eleger em Porto Alegre.

Os ataques a Manuela, na verdade, começaram muito tempo antes e se intensificaram a partir de sua candidatura à vice-presidenta na chapa de Fernando Haddad, em 2018. Afirmar que Manuela sofre ataques machistas, sexistas, pornográficos a si e a sua família, não a diferencia de muitas outras mulheres que foram para a frente da luta política na esquerda.

A história da ex-presidenta Dilma Roussef é o melhor exemplo. Também não seria verdade afirmar que ataques misóginos são monopólio da direita ou da extrema-direita. Vetustos senhores, de todos os matizes ideológicos, são rápidos em apontar a condição de mulher de suas companheiras, quando sentem-se ameaçados e querem desqualificá-las.

Mas é necessário pontuar que os ataques machistas são contra mulheres de esquerda. Nas últimas eleições gerais, um grupo significativo de mulheres de direita, apoiadoras de Bolsonaro, foram eleitas deputadas federais, sempre elogiadas pela condição de mulheres “exemplares”.

Mesmo considerando este cenário, a violência de gênero contra Manuela D’Ávila tem uma natureza própria do momento político que estamos vivendo. Desvenda a relação entre o projeto (des)democratizante, fundamental para que alguma forma de neoliberalismo se concretize, e o patriarcado branco estruturante que garante o quadro das desigualdades e dos privilégios. Mais do que nunca uma repatriarcalização radical é central em um projeto do tipo que se trata de levar a efeito no Brasil. E o Brasil não está sozinho, mas isso é tema para outro artigo.

A Manuela que é desqualificada pelo discurso da extrema-direita não é a Manuela mãe, mas a Manuela mãe que deveria ficar em casa cuidando da filha em vez de fazer política. Não é a mulher que veste rosa, mas a que veste a cor que quiser e luta pelo direito de homens e mulheres terem autonomia sobre seus corpos. Manuela representa, no imaginário da extrema-direita, a ameaça à família “natural”, defendida pelo Chanceler e pela Ministra Damares Alves, entre outros próceres desta república.

Não interessa se a mulher protegida por este governo mata o marido e manda as filhas fazerem sexo com as visitas, se ela mesma faz com os filhos que adota, ou se a pretensa líder de um movimento de extrema-direita autodenominado os “300 do Brasil” (na verdade, nunca passaram de 30) desafia as autoridades constituídas e promove atos contra a democracia. Estas mulheres dão alma ao patriarcado, até seus atos desvairados reforçam a imagem que querem passar de mulheres que não cumprem sua “divina missão”.

Mesmo vítima de ataques violentos, Manuela deve chegar ao 2º turno e terá, possivelmente, de enfrentar Fortunati, Melo ou o atual prefeito. Nenhum dos três deverá fazer uma campanha claramente bolsonarista no 1º turno, o que vem marcando as manifestações do atual vice-prefeito Gustavo Paim, do PP, e de Valter Nagelstein, do PSD, ambos sem qualquer chance eleitoral.

É mister chamar a atenção que estes discursos misóginos absurdos geralmente não partem dos candidatos de centro-direita ou mesmo de direita, eles circulam nas redes sociais, sendo de responsabilidade de outros interlocutores, que municiam cabos eleitorais, eleitores e os próprios candidatos em situações especiais.

Destarte as brigas comezinhas entre Fortunati e Melo, devem se apoiar no 2º turno e tomar a posição da direita para obter o apoio da família presidencial. Portanto, há um dilema para o adversário de Manuela e seus apoiadores no 2º turno: ou se perdem em um centro anódino, muito parecido com o que foi a administração de Marchezan Júnior, ou reforçam o discurso agressivo, misógino, anticomunista contra Manuela, buscando o apoio da classe média bolsonarista de raiz, que ainda resta na cidade. O 2º turno em Porto Alegre não vai ser fácil.

*Céli Pinto é cientista política e Professora Emérita da UFRGS

por Marina Morais | out 29, 2020 | Destaque 3, Gênero e raça

Estamos a menos de 20 dias das eleições. Desde o dia 27 de setembro, a Justiça Eleitoral tem se ocupado da análise dos Demonstrativos de Regularidade dos Atos Partidários (DRAP) que afere, de maneira geral, se as agremiações se atentaram às formalidades necessárias para lançar seus filiados como candidatos.

Em suma, o que a Justiça Eleitoral tem feito é analisar todos os registros de candidatura e ver se elas estão regulares para competir, ou se há algum impedimento. Dentre os requisitos a serem observados, estão a existência de Diretório ou Comissão Provisória vigente no Município, a redação de ata de convenção e também a observância da cota de gênero. Até o momento, 16 mil candidaturas já foram indeferidas.

Cotas na política

A proposta de um sistema de cotas integrou a Lei das Eleições desde sua primeira versão, em 1997, e previa que “do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação deverá reservar o mínimo de trinta por cento e o máximo de setenta por cento para candidaturas de cada sexo”.

Como se previa apenas a reserva, e não o preenchimento das vagas, a determinação legal acabava não sendo completamente efetiva. Com essa redação, o único inconveniente a que o partido estaria sujeito ao não preencher o percentual mínimo de 30% das candidaturas para gênero era meramente não poder preenchê-las com homens.

A legislação atual, vigente desde 2009, por sua vez, exige que cada partido ou coligação preencha o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo, sob pena de ter indeferido o registro de toda a chapa.

É um exercício necessário lembrar que a cota é de gênero e não feminina: a cada 10 candidatos, no mínimo 3 precisam ser mulheres, mas, no máximo 7 podem ser mulheres.

A despeito disso, confesso: desde que iniciei minha trajetória como eleitoralista, meu trabalho de advocacia preventiva em registros começa pela contagem de mulheres na lista de pré-candidatos para, não raro, encontrar percentuais inferiores ao exigido pela norma.

Eis que, este ano, ao acompanhar uma cliente candidata à Prefeitura de um município em Goiás, notei que o percentual de pretensas candidatas mulheres excedia a 70%. Quando me dirigi à equipe e informei que não cumpriam a cota, os coordenadores reagiram com surpresa, afinal, a futura chapa incluía muitas mulheres.

Até a data da convenção, não tínhamos certeza se conseguiríamos alcançar a proporção de 30%/70% para cada gênero. Por fim, encontramos homens interessados em concorrer e terminamos registrando cinco candidaturas femininas e três masculinas, de modo que a “cota” acabou sendo destinada aos candidatos, e não às candidatas.

Dividindo esse caso, de São Luís de Montes Belos (GO), com alguns colegas, logrei descobrir que ele não foi o único: repetiu-se em Estrela do Norte (GO), Alto Horizonte (GO), Itaperuna (RJ) e Canoas (RS).

Parecem muitos casos, mas veja-se: dos 5.570 municípios brasileiros, tem-se notícia de cinco. Ainda estamos muito distantes de um cenário em que chapas majoritariamente femininas ou com paridade são uma realidade comum.

A fim de contextualizar a discussão, cumpre mencionar que o Brasil ocupa a 134ª posição no ranking de porcentagem de mulheres nos Parlamentos Nacionais, entre os 190 países analisados pelo Inter-Parliamentary Union, atrás de países como Líbia, Jordânia e Turquia. As mulheres ocupam apenas 15% dos assentos do parlamento no Brasil, mesmo representando mais de 50% da população.

Por um lado, o debate acerca da necessidade de uma maior efetividade das políticas de incentivo à participação feminina na política tem assumido protagonismo nas discussões acadêmicas e partidárias, em especial após a exposição do grande número de candidaturas femininas fictícias nas eleições de 2016, que culminaram na cassação de chapas proporcionais inteiras. Por outro, há quem defenda a flexibilização da política de cotas.

Como exemplo, tem-se o Projeto de Lei (PL) nº 4130/19, que propunha que, caso a cota de gênero atualmente prevista na Lei das Eleições não fosse preenchida, a vaga permanecesse vazia. O PL parecia propor um retorno ao status quo, anterior a 2009, em tempos de pouca efetividade da cota, e foi retirado em 25/09/2019.

Com efeito, tentativas de flexibilização da cota de gênero não são raras, talvez porque os partidos não possuam competência ou vontade para cumprir com o mínimo de 30% das vagas para candidatas mulheres. A retirada do Projeto demonstra um avanço nessas discussões, mas ainda há que se evoluir muito até uma composição paritária de chapas.

É interessante observar que as maiores críticas dirigidas ao projeto retirado o identificavam como um retrocesso nos direitos conquistados pelas mulheres, mesmo quando a cota é de gênero. De fato, até o ano passado, não se tinha notícia da cota como mecanismo garantidor da participação de candidatos do sexo masculino, como nos casos de São Luís de Montes Belos (GO), Estrela do Norte (GO), Alto Horizonte (GO), Itaperuna (RJ) e Canoas (RS).

A questão que fica é a seguinte: será que se os casos de “inversão da cota” observados nas eleições de 2020 se tornarem mais comuns, o sistema ainda veria a necessidade de se garantir candidaturas de ambos os sexos nas chapas como uma dificuldade? Ou se as cotas fossem para proteger as candidaturas masculinas as cotas não mais seriam vistas como um problema?

* Marina Morais é advogada e mestranda em Ciência Política pela Universidade Federal de Goiás. Pesquisadora bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES. Especialista em Direito Eleitoral pela Universidade Cândido Mendes (RJ). Membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político – ABRADEP. Coordenadora da Subcomissão de Estudos Eleitorais da OAB/GO.

por Danusa Marques e Flávia Biroli | out 28, 2020 | Destaque 2, Gênero e raça

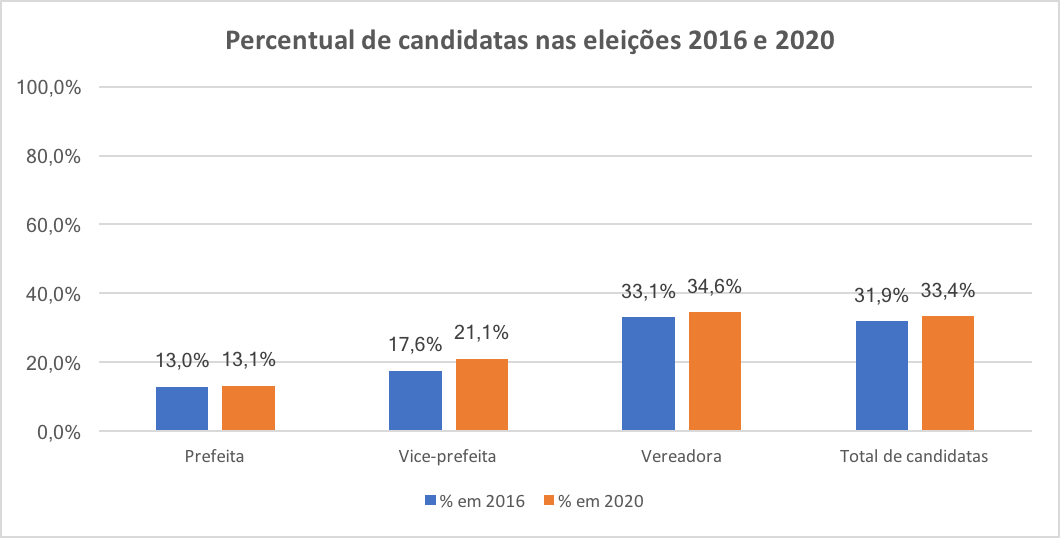

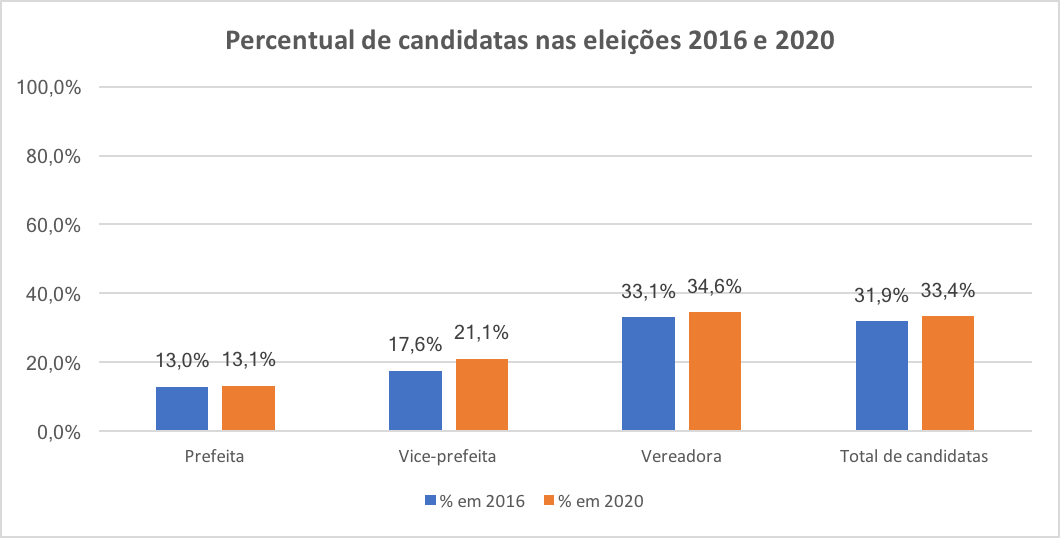

Nestas eleições, alcançamos o percentual mais alto de candidaturas femininas às Câmaras de Vereadores. São 34,6% de mulheres – um percentual, é bom lembrar, ainda aquém da paridade.

O aumento em relação às eleições anteriores pode ser um reflexo dos incrementos na legislação de cotas. Desde 1997, ela prevê a reserva de no mínimo 30% das candidaturas nas listas eleitorais de partidos e coligações para um dos sexos. A partir de 2009, quando a lei foi alterada e, em vez de reserva, passou a explicitamente determinar o preenchimento dessas candidaturas, ações para penalizar partidos que não cumprissem a lei passaram a ser mais frequentes.

O cenário seria mais disputado depois de 2018, quando o preenchimento passou a ser acompanhado de dinheiro e tempo de propaganda. A Resolução nº 23.575/2018 do TSE confirmou decisão da mesma corte que asseguraria, já para as eleições de 2018, ao menos 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do tempo do Horário de Propaganda Eleitoral Gratuita no rádio e na TV. Naquele ano, isso permitiu um aumento significativo no percentual de eleitas para a Câmara dos Deputados e as Assembleias Legislativas.

Este é o primeiro pleito municipal ao qual essa resolução se aplica e ainda não sabemos quais serão seus efeitos nos resultados das eleições.

Farol amarelo: o que as eleições anteriores nos ensinaram?

Um alerta importante dado pelas eleições anteriores é a necessidade de acompanhar a aplicação dos recursos pelos partidos e verificar se está de acordo com a lei. As denúncias de candidaturas laranjas nas eleições de 2018 mostraram caminhos do desvio.

Como mostrou Teresa Sacchet, menos da metade dos partidos cumpriu a exigência de distribuição de 30% dos recursos financeiros declarado para candidaturas de mulheres. Quatro deles destinaram menos de 20%: PP (18%), PRTB (17%), PSD (16%) e Solidariedade (15%). Estamos, nesse caso, no domínio do descumprimento da lei, em que sanções como a cassação de toda a lista podem ser aplicadas. Alguns desses casos de desvios ilegais de recursos do Fundo Eleitoral em 2020 já estão sendo monitorados.

Mas há formas mais matizadas de se driblar a legislação, que não são abertamente ilegais, mas sabotam sua finalidade, que é permitir condições mais igualitárias de disputa para as mulheres, reduzindo as assimetrias de gênero.

Em 2018, os recursos foram distribuídos de maneira bastante desigual entre as candidatas, na maioria dos partidos, como também mostrou Sacchet.

Como não houve impedimento legal de destinar recursos do Fundo Eleitoral para candidaturas a cargos majoritários – aos quais as cotas não se aplicam – aumentou o número de candidatas ao cargo de vice-presidente e vice-governador. As mulheres, que haviam sido 25,7% das candidatas a vice-governadoras em 2014, passaram a ser 35,7% em 2018. O percentual de candidaturas à cabeça da chapa (governador, no caso) cresceu bem menos: foi de 11,4% em 2014, para 14,9% em 2018.

Aumenta o número de vice-prefeitas nas candidaturas em 2020

O mesmo movimento pode ser percebido agora, nas eleições municipais de 2020, como se vê abaixo:

Fonte: as autoras, a partir de dados de Estatísticas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral – TSE.

Nossa hipótese é que o aumento das candidaturas ao cargo de vice-prefeita tem tudo a ver com as cotas – ou melhor, com as brechas na regulamentação da legislação de cotas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

E não apenas na resolução de 2018, já mencionada. A Resolução 23.607 de 2019, também do TSE, teria como objetivo garantir a aplicação da lei, mas reproduziu as saídas não-reguladas para que os partidos apliquem o mínimo de 30% de recursos de modo que seria, na realidade, vantajoso para candidaturas masculinas.

O inciso §4 do Art. 17 dessa resolução afirma que “Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas de suas candidatas”. Nada diz sobre o fato de que as cotas foram criadas em 1995 e incrementadas por decisões posteriores para fomentar um crescimento da presença das mulheres nas Casas Legislativas, eleitas por sistemas proporcionais.

O inciso §7 da Resolução afirma que despesas comuns com candidatos do gênero masculino, assim como despesas consideradas coletivas pelo partido, são permitidas, desde que haja benefício para as candidatas. É aqui que qualquer despesa coletiva que inclua minimamente mulheres candidatas é permitida; que qualquer dobradinha com candidatos homens é entendida como regular; que qualquer gasto de campanha de uma chapa que tenha uma mulher como vice de um homem que se candidata a prefeito não está sendo entendida como irregular. Basta pensar nos santinhos com fotos de candidatos e candidatas, nos investimentos em candidaturas de prefeitos que têm mulheres como suas vices.

Assim, dadas as lições que 2018 nos legou e o acúmulo de análises sobre os obstáculos à participação feminina nas disputas eleitorais, o crescimento entre as candidatas a vice-prefeita demanda atenção.

Sabe-se que as mulheres encontram obstáculos maiores para candidatar-se a cargos executivos do que a cargos proporcionais, daí o aumento não ter acontecido para prefeito, mas no papel secundário de vice em chapas liderada por homens. É um cenário que claramente se desvia do objetivo de uma ação afirmativa para eleger mais mulheres.

O objetivo é eleger, e não só registrar candidaturas

Para se ter uma ideia do que está em jogo, desde a aprovação inicial da lei de cotas, foram dezenove anos para se chegar ao patamar mínimo de candidaturas estabelecido por lei, o que se deu apenas em 2014. A Justiça Eleitoral levaria 22 anos para, em 2018, regulamentar que o preenchimento de vagas deve corresponder aos recursos financeiros e organizativos, porque o objetivo último dessa ação afirmativa é eleger mais mulheres e não simplesmente registrar candidatas.

A Justiça Eleitoral tem sido provocada a se posicionar , ao longo desse tempo, para assegurar a efetividade das diversas candidaturas em um regime de concorrência eleitoral. O abismo entre candidaturas competitivas e as demais é marcado pelo gênero e pela raça. Isso afeta o coração dos sistemas políticos eleitorais, já que sua legitimidade reside na competição eleitoral. Se não há condições minimamente igualitárias para concorrer e práticas de violência econômica (entre outras) afetam seletivamente as candidatas, não há de fato competição.

As brechas de que tratamos aqui são, assim, rachaduras na legitimidade do sistema eleitoral e da própria democracia. Daí a necessidade urgente de que a Justiça Eleitoral atue firmemente, por meio de regulação e de ações que façam valer a finalidade da lei e garantam que elas sejam cumpridas pelos partidos.

*Danusa Marques é professora adjunta do Instituto de Ciência Política da Universidade de Brasília, possui graduação (2005) e mestrado (2007) em Ciência Política pela Universidade de Brasília – UnB. É doutora em Ciência Política (2012) pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. Realiza pesquisas na área de gênero, carreiras e elites políticas e faz parte do Comitê Executivo da Rede de Pesquisas em Feminismos e Política. Atualmente é vice-diretora do Instituto de Ciência Política da UnB.

Flávia Biroli é doutora em História pela Unicamp (2003). É professora do Instituto de Ciência Política da UnB, pesquisadora do CNPq e presidente da Associação Brasileira de Ciência Política (2018-20). É autora, entre outros, de Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil (Boitempo, 2018) e Gênero, neoconservadorismo e democracia (com Maria das Dores C. Machado e Juan Vaggione, Boitempo, 2020).

por Luiza Jardim e Rachel Callai Bragatto | out 21, 2020 | Destaque 3, Gênero e raça, Geral

A 25 dias do primeiro turno das eleições, cerca de 450 milhões de reais já foram repassados a candidatas e candidatos de todo o Brasil. O valor refere-se à soma do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC) e do Fundo Partidário. Desse montante, 62,9% foram destinados para brancos, sendo que apenas 47,9% do total de candidatos declararam-se brancos.

Em 2020, pela primeira vez nas eleições brasileiras, o número de candidatos autodeclarados negros é maior que o de brancos, correspondendo a 49,9% do total. Porém, a soma dos recursos repassados aos candidatos pretos e pardos é 35,7%, ainda distante de ser proporcional.

Mesmo que neste ano tenhamos decisão inédita do Supremo Tribunal Federal (STF) que pede correspondência exata entre a proporção de candidatos por raça e a distribuição dos recursos, até o momento isso não se confirmou.

Cabe, no entanto, observar que resta pouco mais de 20 dias para os partidos organizarem-se e distribuírem a verba conforme indicado pelo STF. Os dados aqui utilizados foram retirados no dia 20 de outubro da Plataforma Observatório 72 horas, um site para monitoramento do Fundo Eleitoral e Partidário que utiliza dados fornecidos pelo TSE.

Apesar das cotas, mulheres seguem prejudicadas na distribuição dos recursos

As mulheres, somando todas as cores ou raças, receberam até agora 26,1% dos recursos – valor inferior a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que exige uma reserva de 30% do Fundo Eleitoral para campanhas de mulheres.

Homens brancos disparam com 47,7% dos recursos. Abaixo estão os homens pardos, com 21,2%, e os homens pretos, com 3,9%. Já entre as mulheres, brancas recebem 15,2% do total de recursos, enquanto pardas recebem 7,0% e pretas recebem 3,6%.

Em todas as cores ou raças os candidatos do gênero masculino recebem mais do que as candidatas do gênero feminino. A menor desigualdade de gênero na distribuição de recursos está entre os pretos, em que mulheres recebem 48,1% do total, e homens 51,9%. No caso de candidatos autodeclarados brancos, pardos ou indígenas, as mulheres recebem apenas em torno de um quarto dos recursos, enquanto o restante vai para os homens.

Indígenas e amarelos recebem um valor abaixo de 1,0% do total de recursos. Dentro desse grupo, o maior repasse está para os homens amarelos (R$ 1.030.850), em seguida para mulheres amarelas (R$ 552.381), depois para homens indígenas (R$ 366.296) e por fim para mulheres indígenas (R$ 131.906).

Como os partidos com mais recurso, PSL e o PT, estão distribuindo seus repasses?

Os dois partidos que recebem mais recursos do FEFC e do Fundo Partidário em 2020 são o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Social Liberal (PSL). O PT recebe do FEFC pouco mais de 201 milhões de reais e 65,3 milhões do Fundo Partidário. Já o PSL recebe aproximadamente 199 milhões do FEFC e 73,7 milhões do Fundo Partidário.

O PT, até o momento, repassou 36,3 milhões de reais, sendo 66,9% em candidaturas de brancos. Em relação a distribuição de gênero, 33,7% da verba está com candidaturas de mulheres – cumprindo, portanto, com a reserva de 30%. Cabe destacar que 18,5% dos recursos estão com candidaturas de mulheres brancas, 12,2% de mulheres pretas e 2,9% de mulheres pardas.

A campanha do PT com mais recursos é a de Jilmar Tatto, candidato a prefeito de São Paulo, com quase 4,5 milhões de reais. As campanhas de Benedita da Silva, candidata a prefeita do Rio de Janeiro, e de Major Denice, candidata a prefeita de Salvador, ambas do gênero feminino e autodeclaradas pretas, receberam, respectivamente, 5,4% e 2,5% do total dos recursos.

A campanha de Jilmar Tatto, sozinha, ultrapassa o valor repassado às candidatas do Rio e Salvador somadas a todas as candidaturas de mulheres pretas do PT. Representante da máquina partidária e com baixíssima intenção de voto, a candidatura de Tatto é símbolo da crítica feita ao partido mesmo internamente. Em um artigo de Leonardo Avritzer neste Observatório, analisamos a dificuldade que a candidatura de Tatto tem nesta eleição.

O PSL já repassou 41,3 milhões de reais, sendo 56% destes recursos a homens brancos. O total destinado a brancos é de 69,4%, e a mulheres é de 27,6%, não cumprindo as regras de distribuição das verbas até o momento. Mulheres pretas receberam 2,4 milhões de reais, o que representa 5,8% dos recursos repassados, mas quase a totalidade (2,3 milhões de reais) foi para uma única pessoa, Vanda Monteiro, candidata a Prefeitura de Palmas.

Concentração de recursos dos fundos eleitoral e partidário

A campanha com mais recursos dos fundos, por enquanto, é a de João Campos (PSB), candidato a prefeito de Recife, com 7,5 milhões de reais. Bruno Covas (PSDB), candidato a prefeito de São Paulo, vem em segundo lugar no índice de concentração de recursos dos fundos, com 7 milhões de reais. Em terceiro lugar, está a campanha de Alfredo Nascimento, candidato do PL a Prefeitura de Manaus, com 6 milhões de reais, e então Jilmar Tatto (PT), com pouco menos de 4,5 milhões. Isso significa que 6% do total foi repassado até agora foi para estes quatro candidatos, que correspondem a 0,02% do total de candidatos a prefeito em todo o país.

Dentre as candidaturas do gênero feminino, a Delegada Martha Rocha, candidata do PDT à Prefeitura do Rio de Janeiro, é a que teve mais recursos, com 4 milhões de reais. Já dentre as candidaturas a vereador, a candidatura de Milton Leite (DEM), de São Paulo, é a que recebeu mais recursos até agora, totalizando 2,2 milhões de reais.

O que fazer se o dinheiro chega na última semana?

Os recursos repassados às campanhas são utilizados, principalmente, para divulgação das candidaturas. Ou seja, são essenciais para que a pessoa possa ser conhecida pela população, e assim ser escolhida entre uma miríade de candidaturas. Estes recursos podem ser utilizados para gastos com equipe, materiais gráficos, campanhas digitais, dentre outras coisas.

Em 2020, além do Fundo Partidário e FEFC, as candidatas e candidatos podem financiar suas campanhas com recursos próprios, doações de correligionários, realização de eventos ou venda de bens.

Ainda que não sejam a única fonte de recursos para uma campanha, os repasses dos partidos e do FEFC correspondem a um apoio importante, sobretudo para quem não tem recursos próprios. Candidatos mais pobres têm maior dependência desses recursos para construírem suas candidaturas. Cabe aos fundos, em grande medida, equalizar a disputa, garantindo condições mínimas de competitividade para todas e todos que desejam ser representantes da população

Há alguns que contam com algum repasse futuro e estão conseguindo se movimentar. Outros, no entanto, não conseguem agir enquanto não recebem recursos públicos. Se os partidos, que agora por decisão judicial devem distribuir proporcionalmente os recursos por gênero e raça ou cor, não o fizerem desde o princípio, algumas campanhas vão ter mais dificuldade de se estruturar para a reta final. E então, para completar, estaremos diante de um desperdício de recurso público.

Explorando as brechas nas regras e fugindo da representatividade

As decisões recentes mencionadas acima, que se referem a reserva de 30% dos recursos para candidaturas de mulheres e a sua distribuição entre negros e brancos de forma proporcional a quantidade de candidatos de cada raça, visam ter mais diversidade e representatividade na política. No entanto, elas têm sido frequentemente dribladas pelos partidos.

As decisões não especificam se a distribuição dos recursos é apenas para cargos proporcionais ou também para majoritários. Um subterfúgio usado pelos partidos tem sido apresentar mulheres e negros como candidatos a vice. Campanhas majoritárias custam geralmente mais caro do que campanhas proporcionais e investindo em uma candidatura majoritária que tem uma vice mulher e/ou negra, partidos conseguem alcançar as metas sem necessariamente alterar a distribuição dos recursos internamente.

Um artigo do UOL mostrou que em 2020, 41,7% dos candidatos a vice das principais cidades são mulheres, número que era de 27,8% em 2016.

Questões como as cotas e a proporcionalidade na distribuição dos recursos geram resistência de parte da população, que se posiciona contra políticas afirmativas. Por isso, precisam ser acertadas e não permitir, seja por despreparo ou intenção, interpretações dúbias ou deturpações. Do contrário, tornam-se medidas ao mesmo tempo impopulares e inefetivas.

Com os resultados das eleições, será possível analisar os recursos repassados e quem se elegeu ou não. Mas, por hora, a distribuição dos recursos já repassados e o alto investimento em vices mulheres parecem indicar que os partidos deram o seu jeitinho de contribuir para mais uma eleição de maioria branca e masculina, sem descumprir as regras do jogo.

Nota: todas as informações sobre os repasses foram retiradas da plataforma Observatório 72 Horas, que organiza as informações a partir dos dados do TSE, no dia 20 de outubro de 2020, às 18h. A plataforma está com a última atualização feita às 10h10min de 19 de outubro de 2020.

A plataforma faz a distinção apenas dos gêneros masculino e feminino, portanto, para fins de simplificação, neste artigo colocamos mulher como sinônimo de gênero feminino e homem como sinônimo de gênero masculino.

por Luiz Augusto Campos e Flávia Biroli | out 18, 2020 | Destaque 3, Gênero e raça

Luiz Augusto Campos e Flávia Biroli

As eleições brasileiras de 2020 ficarão marcadas não apenas pelos efeitos da pandemia de COVID-19, mas também pelos debates em torno do financiamento das campanhas eleitorais.

A reforma eleitoral de 2015 confirmou decisão do STF que determinava a proibição de doações de empresas (pessoas jurídicas). O veto já valeu para as eleições municipais de 2016. No entanto, continuou sendo possível que um candidato financie sua própria campanha ou receba doações de indivíduos (pessoas físicas), desde que devidamente registradas e limitadas a 10% dos rendimentos brutos do doador no ano anterior.

Depois disso vieram outras decisões que têm efeito direto no financiamento das candidaturas, sobretudo aquelas regulamentando o uso do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que são recursos públicos. É o caso das decisões de 2018, que determinam que pelo menos 30% de recursos desses fundos sejam direcionados às candidaturas femininas, dando efetividade à lei de cotas. A decisão mais recente, de 2020, estendeu o mesmo princípio para candidaturas negras, embora nesse caso não existam cotas raciais como as de gênero.

Como essas últimas decisões tocam diretamente em desvantagens – e privilégios – históricos na distribuição dos fundos, o foco acabou sendo em quem recebe os recursos. Mas tão importante quanto os beneficiários desses recursos são sua origem – se pública ou privada – e, no caso dos recursos privados, o perfil social e político dos financiadores.

O financiamento público expressa o reconhecimento de que é preciso garantir condições equitativas de competição entre os partidos. No caso das decisões de 2018 e 2020, garantir que estes não utilizem os recursos de forma enviesada em termos de gênero e de raça. Já o financiamento privado é uma espécie de bolsa de investimentos, isto é, quase sempre traz embutidas expectativas de ganhos futuros.

Enquanto nem todos podem fazer sua aposta nessa bolsa, alguns podem se dar ao luxo de investir muitos recursos. Isso configura um problema que sempre assombrou as democracias: como o princípio da igualdade pode resistir à enorme concentração de renda e à influência potencial que o dinheiro permite?

Algumas controvérsias recentes atualizam esse problema de fundo. É o caso daquela que foi amplamente comentada no início de outubro e envolve Wesley Teixeira, candidato a vereador pelo PSOL em Duque de Caxias (RJ) que recebeu recursos de nomes célebres do mercado financeiro, como Armínio Fraga e João Moreira Salles. Negro, evangélico e de periferia, Wesley sofre processo interno do partido que, desde 2008, condena repasses de doadores do mercado financeiro e, por isso, ameaça expulsar Wesley da legenda.

A resposta do PSOL traz à tona as contradições presentes na relação entre recursos financeiros e eleições, entre o mercado e a democracia representativa. O próprio Wesley Teixeira se coloca como um candidato anticapitalista e crítico à participação do capital na gestão democrática, mas entende que “o fascismo não será derrotado sem diálogo com outros setores”.

Subjacente a esse debate está o argumento, central na queda das restrições censitárias ao voto do início do século XX, de que a democracia representativa seria o espaço da igualdade entre os cidadãos.

Os princípios que regem o mercado capitalista são outros: nesse caso, as desigualdades se expressam livremente e são mesmo a norma. Quando partidos políticos como o NOVO e candidatos, em geral muito ricos, aproveitam o clima de desconfiança da política para dizer “eu não aceito financiamento público”, é bom lembrar que estão acenando com valores morais que vão na direção contrária à garantia de que as condições de disputa sejam igualitárias.

O partido é quem decide quais candidaturas serão competitivas

Às tensões de fundo entre democracia e poder econômico, somam-se outras características do sistema eleitoral brasileiro que tornam cruciais as disputas por financiamento. De um lado, a lei eleitoral brasileira incentiva a multiplicação de candidaturas para um número limitado de vagas. Apenas a título de exemplificação, cerca de 1.800 candidatos e candidatas concorrem este ano a 55 vagas na câmara de vereadores do Rio de Janeiro, padrão presente em quase todo o país.

Do outro lado, porém, o sistema proporcional de lista aberta leva as legendas a concentrarem seus investimentos em poucos puxadores de votos, capazes de engordar o quociente eleitoral de seus partidos. Isso faz com que algo entre 70% a 80% das candidaturas lançadas em uma eleição tenha pouquíssima ou nenhuma chance. Logo, recursos de campanha não servem apenas para garantir sucesso a determinadas pessoas, mas também para que uma candidatura exista na competição, isto é, chegue aos eleitores como alternativa para seu voto.

Note-se que essas regras têm efeitos particularmente dramáticos para candidaturas de grupos subalternos. Em 2018, por exemplo, homens brancos, que perfazem cerca de 24% da população brasileira, acumularam 58% de todo financiamento eleitoral. Mulheres negras (pretas e pardas) somam 26% da população nacional, mas receberam apenas 5% dos recursos de campanha no mesmo ano. Em 2016 as desigualdades foram menores, mas ainda assim expressivas. Homens brancos ficaram com 44% dos recursos de campanha, em uma ponta, enquanto em outra, as mulheres negras receberam cerca de 7%.

Os grupos em desvantagem são frequentemente aqueles que têm de enfrentar os interesses tradicionalmente constituídos dentro e fora dos partidos. E o apoio partidário é fundamental para que tenham um mínimo de competitividade, acesso a redes que fortaleçam suas candidaturas e mesmo para realizar suas campanhas com alguma segurança em localidades dominadas por milícias, por exemplo.

A violência política contra as mulheres, negros e, sobretudo, mulheres negras, tem como uma de suas formas, reconhecidas internacionalmente, a recusa a financiar suas candidaturas (violência econômica). A esta se juntam violências que envolvem ameaças à segurança física desses grupos. Em um país com índices altíssimos de violência política, os recursos de campanha podem garantir não apenas a existência pública de uma candidatura, mas sua integridade física e de seus apoiadores.

Nesse contexto institucional, decisões como a do PSOL, mencionada acima, podem acabar penalizando as candidaturas representativas de setores mais desfavorecidos da sociedade – enquanto os competidores podem ser empresários com capacidade de autofinanciamento ou redes que lhes angariam doações significativas.

O realismo político não significa, no entanto, deixar de lado a centralidade do problema. Para que sejam efetivas, as candidaturas precisam de recursos e de suporte. E estes estão disponíveis de forma desigual. Cabe à justiça eleitoral garantir que a legislação atual seja cumprida. O debate público amplo sobre financiamento é necessário para alertar sobre a incidência do poder econômico nas disputas e abrir caminho para a construção de alternativas.

*Luiz Augusto Campos é professor de Sociologia e Ciência Política no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ) e Doutor em Sociologia pelo mesmo instituto (2013). É editor-chefe da revista DADOS e coordenador de dois grupos de pesquisa: o Observatório das Ciências Sociais (OCS) e o Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEMAA)

Flávia Biroli é doutora em História pela Unicamp (2003). É professora do Instituto de Ciência Política da UnB, pesquisadora do CNPq e presidente da Associação Brasileira de Ciência Política (2018-20). É autora, entre outros, de Gênero e desigualdades: limites da democracia no Brasil (Boitempo, 2018) e Gênero, neoconservadorismo e democracia (com Maria das Dores C. Machado e Juan Vaggione, Boitempo, 2020).