por Pedro Gustavo de Sousa Silva | dez 18, 2020 | Destaque 3, Geral

Assim como os seres humanos vão mudando e moldando o comportamento ao longo das distintas fases da vida, os partidos políticos também são afetados pelo tempo e pelo ambiente no qual estão inseridos. A expectativa sobre o comportamento do partido varia conforme esteja na fase originária ou experimentando um processo de institucionalização mais incisivo. O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) fez 15 anos de existência ao disputar as eleições 2020, revelando uma conduta que transita entre a rebeldia dos anos iniciais e uma maior aceitação do jogo duro das eleições por resultados.

Um fenômeno típico dos partidos socialistas que pode bater à porta do PSOL em breve reside no trade-off eleitoral. Isso implica o dilema entre (1) manter a “pureza ideológica” e dialogar com um eleitorado mais restrito da base ou (2) ampliar o discurso para alcançar um eleitorado mais amplo em detrimento do apelo classista. A opção (1) preza pela organização da classe social, enquanto a opção (2) foca nos resultados das urnas. Tal fenômeno perpassou muitos dos partidos socialistas europeus da virada do século XIX para o XX e, nas devidas proporções, também aparece na trajetória do Partido dos Trabalhadores (PT).

O trade-off eleitoral petista ocorreu de maneira lenta e gradual. Nas décadas de 1980-90, o PT adotava um discurso classista e alianças com partidos do mesmo campo ideológico. Com essa estratégia, o desempenho nas urnas era tímido nas disputas municipais e estaduais. No âmbito nacional, a sigla surpreendeu com a ida ao segundo turno em 1989 e depois alcançou o posto de segundo lugar nas derrotas em primeiro turno nos anos 1990. A guinada em busca de uma candidatura competitiva deu-se em 2002, quando o “partido sem patrões” alçou ao posto de vice justamente um vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (o então senador José Alencar).

A mudança na estratégia eleitoral do PT desembocou na vitória de Lula-José Alencar no segundo turno de 2002, assim como nos conflitos internos subsequentes que terminaram por originar o PSOL em 2005, em função de uma dissidência parlamentar. Desde então, o PSOL disputou oito eleições nesses 15 anos de atuação e já demonstra alguns sinais de superação da fase originária. O PT, antes visto como traidor das bandeiras da classe trabalhadora, passou a dividir o mesmo palanque com o PSOL nas capitais do país em 2020.

São nas capitais que os partidos adotam um maior rigor e controle sobre a composição das coligações eleitorais. O PSOL foi a sigla com a maior quantidade de candidaturas próprias nas capitais neste ano, disputando – seja de forma isolada ou numa coligação – em 23 delas e indicando o vice para o PT nas outras três restantes. As composições mais recorrentes ocorreram com PCB, PT, UP e PC do B, chegando a formar uma coligação com seis siglas em Belém e Florianópolis. Esse cenário contrasta com a política de alianças na fase originária, quando o PSOL definia apenas o PCB e o PSTU como parcerias centrais. O fim do governo petista no âmbito federal gerou uma readequação dos papéis das forças partidárias, impulsionado a aproximação do PSOL a esse leque de novos parceiros.

O alto número de candidaturas do PSOL nas capitais contrasta com a quantidade modesta de competidores nas demais cidades. O resultado alcançado nas urnas em 2020 contempla uma capital (Belém) e mais quatro cidades com menos de 30 mil habitantes. É a segunda vez que a sigla venceu numa capital, pois saiu vitoriosa do pleito em Macapá nas eleições 2012. Contudo, o prefeito saiu do partido antes de concluir o mandato em busca “de fazer alianças maiores” com outros entes federativos. No mesmo dia, a sigla perdeu também o único senador que possuía entre os filiados.

Além das vitórias nas duas capitais da região Norte, cabe destacar o nível de competitividade obtido em outros centros urbanos. A sigla chegou ao segundo turno no Rio de Janeiro (2016) e em São Paulo (2020), projetando lideranças importantes para a cena nacional. O bom desempenho nesses casos, contudo, não decorre da mesma estratégia. As vitórias em Macapá e Belém contaram com coligações amplas, enquanto nas duas cidades da região Sudeste houve uma comunicação eficiente que compensou os poucos segundos da propaganda eleitoral no primeiro turno.

Antes apelidada de “Esquerda DCE” nos memes, o PSOL chega aos 15 anos de existência com responsabilidade de “gente grande”. Por conta do êxito em Belém, o partido entrou no grupo de siglas que terão a incumbência de governar um contingente superior a um milhão de pessoas. Por mais competitivo que o PSOL venha a ser nos próximos pleitos, o trade-off eleitoral não reside num fenômeno inexorável. A consolidação desse processo depende tanto do desempenho nas urnas quanto das decisões dos grupos internos no interior da agremiação. PSTU, PCB e PCO nunca fizeram uma movimentação em direção aos espaços institucionais. O PSOL, ao contrário dessas agremiações, nasceu em decorrência de uma dissidência no Parlamento. O lugar de origem do partido – se dentro ou fora dos espaços institucionais – constitui um ingrediente importante para entender o tipo de caminho trilhado pela organização.

No campo progressista, o resultado das eleições 2020 consolida a liderança do PDT e PSB tanto no número de prefeituras conquistadas quanto no quantitativo de eleitores que serão governados. O PT, por sua vez, não se recuperou do tombo de 2016 e ainda permanece numa tendência de declínio. O PSOL corre pelas beiradas diante desses partidos mais estruturados. Dentro de dois anos haverá um novo teste de forças. O PT, apesar do resultado modesto nas disputas municipais recentes, não pode ser descartado como um ator político relevante no xadrez eleitoral de 2022. Afinal de contas, o débil resultado do PT em 2016 não impediu que a sigla tivesse uma votação expressiva dois anos depois no pleito nacional. Mesmo quando era um partido de porte pequeno (anos 1980) ou médio (anos 1990), o PT sempre teve bons resultados nas disputas presidenciais. Portanto, não é uma carta fora do baralho.

O pleito de 2022 põe na mesa do campo progressista o debate sobre a viabilidade de construir uma frente ampla contra Bolsonaro. A estrela vermelha do PT guiou e aglutinou as esquerdas por um período, mas nada indica que ainda terá força para brilhar na mesma intensidade de antes. O PDT já demarca a própria candidatura, buscando parcerias para adquirir competitividade eleitoral e não morrer na praia como das outras vezes – a sigla nunca chegou ao segundo turno.

O PSOL adotou a estratégia da candidatura própria em todos os pleitos presidenciais, dando fôlego ao projeto de expansão e capilaridade partidária no território nacional. Resta saber se buscará aderir a uma frente ampla contra Bolsonaro ou manterá o caminho do próprio fortalecimento organizacional. O PSOL adquiriu um novo patamar de competitividade em 2020, colocando-o em condições mais robustas para debater com os demais componentes do campo progressista o lugar que ocupará no próximo desafio eleitoral. O sol sorridente do PSOL será capaz de brilhar mais uma vez em 2022? “A luz há de chegar aos corações” dos eleitores? A contagem regressiva para o pleito de 2022 já começou.

* Pedro Gustavo de Sousa Silva é doutor em Ciência Política pela UFPE e participa do grupo de pesquisa Partidos, Eleições e Comportamento Político também da UFPE.

por Carlos Ranulfo | dez 4, 2020 | Destaque 1, Geral

Neste pós-eleição, muito tem se comentado sobre a derrota do PT. Sobram análises que apostam em um fim de linha ou sustentam que o partido perdeu a posição de maior legenda da esquerda brasileira. Das duas uma: ou são mal informadas ou enviesadas.

É óbvio que o PT se deu mal nas urnas. Parte do resultado deve ser creditada à orientação tática emanada da Direção Nacional. Mas só parte, já que os erros vêm se acumulando há tempos. Não é possível entrar a fundo no tema, por isso aqui vai apenas uma síntese.

Enquanto foi governo, o PT errou tanto ao deixar acontecer e se envolver, desde os tempos de Lula, em esquemas de desvios de recursos públicos, como também na condução da política econômica sob Dilma. Reconhecer tais fatos não implica em compactuar com a hipocrisia.

Muitos dos candidatos que nesta eleição aproveitaram-se dos resultados da Lava Jato para atacar o PT tiveram os seus partidos chafurdando na mesmíssima lama. Mais ainda, vale lembrar que durante 2015 o governo Dilma teve todas as suas iniciativas voltadas para o enfrentamento da crise econômica bloqueadas na Câmara, sob a batuta de Eduardo Cunha e com o prestimoso auxílio de todos os partidos que, sob Temer, se juntariam para “salvar” o país.

Após o impeachment de Dilma o partido continuou errando. Primeiro, ao se prender à narrativa do golpe. Sem entrar, por uma questão de espaço, na discussão sobre o processo de interrupção do mandato da petista, o fato é que a denúncia do golpe serviu para dizer que tudo era culpa dos outros (golpistas, traidores, etc.) e com isso bloquear qualquer tentativa de discussão interna sobre onde o partido havia errado.

Os erros se mantiveram após os processos e a prisão de Lula. A evidente parcialidade, para não dizer má fé, de Moro e Dallagnol não justifica que toda a ação política do partido, a começar pela candidatura de Fernando Haddad, tenha se tornado caudatária da necessidade de resgatar a imagem de sua maior liderança.

A sequência de erros serviu para blindar, internamente, a direção partidária. Isso explica por que o núcleo dirigente articulado em torno de Lula teve condições de colocar a cereja no bolo – a tática para as eleições de 2020. Ignorando todo o desgaste acumulado e a força do antipetismo, o partido decidiu priorizar o lançamento de candidaturas próprias pelo país afora. O resultado foi ruim.

Mas daí a decretar o “colapso” do PT vai uma enorme distância. É certo que o partido perdeu prefeituras e teve menos vitórias que PSB e PDT, para ficar em uma comparação com outras legendas situadas à esquerda do espectro partidário brasileiro. Mas vale lembrar que isso já havia acontecido em 2016 e, no entanto, Haddad teve cerca de 18 milhões de votos a mais do que Ciro Gomes em 2018.

Eleições municipais são importantes, mas não dizem tudo. Também em 2018, depois do desastre de 2016, o PT fez a maior bancada da Câmara, elegendo 28 e 24 deputados a mais do que PDT e PSB respectivamente. No Senado, foram quatro petistas, dois pedetistas e dois socialistas.

Apesar das derrotas, não se pode falar em colapso nas eleições de 2020. Depois de ficar com os “grotões” em 2016, o PT começou a recuperar a competitividade nas grandes cidades. Elegeu cinquenta vereadores nas capitais, a segunda colocação entre todos os partidos. Em São Paulo, vai dividir a condição de maior bancada na Câmara com o PSDB, apesar de alguns analistas terem dito que o partido fora “varrido” da capital paulista. Nos municípios com mais de 200 mil habitantes, passou de quatro para sete prefeituras, o melhor desempenho entre a esquerda.

Foi o partido com maior presença no segundo turno e o único, novamente dentre as siglas de esquerda, a disputar nas cinco regiões do país. Mas perdeu 11 em 15. Sim, e quem se der ao trabalho de verificar a votação do partido nestas cidades vai perceber que, em média, seus candidatos obtiveram mais de 44% dos votos – apenas em Caxias do Sul e Anápolis, a candidatura petista não alcançou 40% dos votos. Perder é do jogo, mas não conta toda a história – o partido saiu bem votado.

Deixando as eleições de lado, e segundo levantamento do G1 realizado em junho de 2019, o PT é o partido com maior número de Diretórios Municipais no país. São cerca de 2.900, um número consideravelmente maior do que o PSB (cerca de 800) ou o PDT (cerca de 600). Possui também muito mais militantes: em 2019, 350 mil filiados votaram nas eleições internas, algo impensável para o padrão dos partidos brasileiros. Isso para não mencionar toda uma geração de dirigentes, intelectuais e quadros técnicos experimentados em anos de boas administrações públicas nos três níveis da federação – o que, diga-se de passagem, evidencia o absurdo dos que, ao analisar a eleição sob a ótica dos “extremos”, insinuam alguma equivalência entre PT e Bolsonaro .

O capital político petista não pode ser desconsiderado. Pelo contrário, ele ajuda a explicar porque, apesar de toda a crise vivenciada desde 2015, 16% da população brasileira – segundo pesquisa realizada em outubro pelo projeto “A Cara da Democracia no Brasil” – identifica-se com o partido. Em comparação, 1% se identificam com o PSB ou o PDT. A este respeito, não custa lembrar que Ciro Gomes é um neo-pedetista: antes passou por PDS, PMDB, PSDB, PPS, PSB e PROS.

O PT perdeu. Entre outras coisas, perdeu a condição de ditar unilateralmente os rumos da esquerda no Brasil e vai ter que aceitar esse fato. Isso significa que a cabeça de chapa em uma frente de centro-esquerda para 2022 encontra-se em aberto, sem pré-condições. Mas engana-se quem pensa que o partido pode ser descartado. Uma frente sem o PT nasce manca e não vai longe.

por Carlos Ranulfo | dez 2, 2020 | Destaque 3, Geral

Carlos Ranulfo Melo*

Terminadas as eleições, três questões ficam no ar: qual a dimensão da derrota de Bolsonaro? Quais as perspectivas do campo de centro-direita? Como a esquerda vai chegar em 2022?

Há um consenso: Bolsonaro perdeu. Começando pelas derrotas de repercussão nacional em São Paulo e Rio de Janeiro e terminando pelas 44 lives apoiando vereadores em diferentes rincões do país, o personagem que venceu em 2018 deu vexame.

Não se sabe ao certo se ele entendeu o recado, mas de todo modo a onda que o elegeu não se apresentou para o embate. Com algumas exceções, predominou uma busca por estabilidade, experiência e responsabilidade.

Nada que não se esperasse, afinal eram eleições locais e em meio a uma pandemia. Mas foram muitos os que tentaram reeditar o espírito de dois anos atrás. Na esmagadora maioria das vezes, fracassaram.

Bolsonaro pode argumentar que seus aliados se saíram bem. É verdade. Segundo levantamento do G1, partidos do Centrão, “vão comandar quase metade dos municípios do país” e, como já adiantaram lideranças do Progressistas, o atual presidente seria muito bem recebido na legenda.

Bolsonaro pode mergulhar de cabeça na “velha política” e aceitar o preço cobrado pela reeleição, mas é uma manobra difícil. Ainda que sua base mais radical aceite o gesto como uma dose necessária de sacrifício, o resultado pode ser caricato se Bolsonaro começar a pedir a todos que esqueçam seus inúmeros terraplanismos.

O problema é que tem coisas que “nem o dinheiro paga”. Uma delas é o apoio a um governo fracassado. Durante um tempo Bolsonaro enganou liberais, com Guedes, e lavajatistas, com Moro. Agora só engana os que não querem ver e as perspectivas não são boas.

No plano internacional, isolamento quase absoluto após a derrota de Trump. No plano interno, a insistência em levar a irresponsabilidade diante da pandemia ao paroxismo, minimizando a importância da vacina, e a ausência de qualquer plano minimamente coerente para lidar com a grave crise econômica e social que o país tem pela frente, projetam um cenário muito turbulento. Os “companheiros” do Centrão são pragmáticos e sabem que não vai dar para culpar o PT e o comunismo no caso de um fracasso.

Isso leva à segunda questão. De novo, uma obviedade: para além do Centrão, os partidos DEM, PSDB e MDB também têm muito a comemorar, apesar da diminuição no número de prefeituras conquistadas pelos dois últimos. Este conjunto de partidos compõe o que se pode caracterizar como um amplo campo de centro-direita no país. Um grupo que andou por um tempo sob o guarda-chuva tucano, “rachou” durante o período petista, se reagrupou sob Temer e Maia, e ensaia nova separação na disputa pela Presidência da Câmara.

Aqui o futuro encontra-se conectado à sorte do governo. Caso o naufrágio torne-se por demais evidente, a centro-direita pode se reagrupar, deixando isolados Bolsonaro e os seus. Caso contrário, ou seja, se o presidente mantiver o nariz fora d’água, com perspectivas de chegar ao segundo turno de 2022, um novo “racha” se produzirá.

Em qualquer dos casos, o Centrão se comportará como linha auxiliar ou, como preferem dizer suas lideranças, como fiador da governabilidade, seja apoiando Bolsonaro, seja chancelando o nome que sair das tratativas entre PSDB e DEM. Nesse último caso, o problema do campo está na construção de uma candidatura competitiva. Como bem disse FHC, a alternativa mais saliente, João Doria, é apenas uma liderança paulista. E contestada, como a campanha de Covas para a Prefeitura de São Paulo tratou de evidenciar.

Finalmente, a esquerda. No cômputo geral, foram 291 vitórias a menos que em 2016, um recuo de 26,6%. Nos municípios com mais de 200 mil habitantes um quadro semelhante, com queda de 23%: eram 26 em 2015 e agora foram vinte. PCdoB e PSB registraram os maiores reveses, com quedas de 44% e 39% no número de prefeituras. A situação se repete nas maiores cidades: os comunistas perderam as duas que administravam e os socialistas caíram de 13 para apenas seis.

O PDT saiu da eleição mais ou menos do mesmo tamanho. O PT viu seu número de vitórias reduzir em 28%, mas avançou nas grandes cidades, subindo de quatro para sete. O partido mostrou-se mais competitivo: foi a legenda com maior presença no segundo turno e o segundo colocado em número de vereadores eleitos nas capitais. Com Belém, o PSOL marcou sua estreia à frente das capitais.

No conjunto, a esquerda mostra-se dependente do Nordeste. Na região, que detém 32% dos municípios brasileiros, foram eleitos 49% de seus prefeitos, além de quatro de suas cinco capitais. Pelo país afora, destacaram-se os excelentes desempenhos de Boulos e Manoela.

A essa altura do campeonato, e até onde a vista alcança, parece que a configuração de uma ampla frente contra Bolsonaro em 2022 vai ficar para o segundo turno. Tal probabilidade aumentará no caso de um fracasso do governo. Nesse quadro, a esquerda tem bala na agulha para um bom desempenho e comparada à centro-direita tem mais nomes de projeção nacional.

Mas algumas perguntas se impõem. Ciro Gomes topa conversar ou encontra-se apenas à espera de um vice? O PT percebeu que os tempos mudaram ou vai deixar que o núcleo em torno de Lula continue impondo escolhas equivocadas? Qual o lugar de Boulos em uma composição a ser feita?

Das respostas dependerá o papel da esquerda em 2022. A julgar pela postura dos partidos no Congresso e pelo quadro de 2020, PSB e PDT estão cada vez mais próximos do centro e mais distantes de PT e PSOL. A se configurarem duas chapas pela esquerda, aumenta a probabilidade de um segundo turno à direita. A ver como se desenrolam as conversas.

por Flávia Biroli e Leonardo Avritzer | dez 1, 2020 | Destaque 3, Geral

Enquanto os resultados das eleições de 15 de novembro eram ainda lentamente divulgados, comentaristas políticos já falavam em “vitória do centro” e na tendência dos eleitores à moderação nas eleições municipais de 2020. Além de motivações ideológicas que estão presentes em alguns casos, é a comparação com 2018 – mais do que com 2016 – que está na base desses diagnósticos.

Jair Bolsonaro (sem partido) mostrou pouca ou nenhuma capacidade de influência nessas eleições. Dos 12 candidatos por ele recomendados, apenas dois se elegeram. O PSL, partido pelo qual se elegeu e com o segundo maior fundo partidário, recebeu uma quantidade pequena de votos e não elegeu prefeitos. Está em apenas duas disputas no segundo turno. Assim, a antipolítica perdeu fôlego e os problemas locais em tempos de pandemia pesaram nas escolhas, levando a taxa de reeleição de prefeitos, que em 2016 havia sido de 46,4%, a 63%.

Mas os partidos que mais cresceram em número de prefeituras são de direita, ainda que seja uma direita mais tradicional nas suas posições e em seu enraizamento em estruturas partidárias e nas disputas locais. É preciso algum esforço para situar DEM, PP, PSD e Republicanos no centro do espectro político. Os seus próprios parlamentares se situam na direita ou na centro-direita, tal como mostra o gráfico abaixo, em que se pode verificar o posicionamento dos diferentes partidos em relação ao centro. Na extrema-direita, o PSL está 8 pontos distante do centro, o DEM está entre 8 e 5 pontos distante do centro, a depender do índice utilizado. O PSD, que chega a ser situado 6 pontos distante do centro, está mais próximo do PSDB e do MDB, que se posicionam 4 pontos à direita, no primeiro caso, e entre 2 e 4, no segundo. À esquerda do espectro política, a distância do PT em relação ao centro é de 5 a 6 pontos.

Obs: Todas as medidas foram convertidas em uma escala de 1 a 20. Valores mais altos indicam posições mais à direita.

Fontes: V-Party (V-DEM) 2018; Brazilian Legislative Survey 2017; PREPPS 2019. Montado por André Borges.

O que os dados das eleições mostram é que os partidos que de fato ocupam o centro do espectro ideológico, MDB e PSDB, foram os que perderam o maior número de prefeituras em relação a 2016 – até o 1º turno, 269 a menos e 285 a menos, respectivamente.

Nesse quadro, o que aconteceu com a esquerda?

Em primeiro lugar, a esquerda manteve-se mais estável em número de prefeituras do que o centro. Também quando se observa o número de vereadores eleitos, é significativo que o PSDB tenha encolhido 18%, enquanto o PT reduziu em 5% sua fatia nos legislativos locais – ainda que existam variações nos dois espectros ideológicos, com um melhor desempenho do MDB, e um pior do PCdoB, por exemplo. Em algumas Câmaras Municipais das capitais, partidos de esquerda mantiveram ou conquistaram o maior número de cadeiras. É o caso de São Paulo, em que o PT tem, junto com o PSDB, o maior número de cadeiras (oito cada), enquanto PSOL e DEM estão empatados em segundo lugar, com seis cadeiras cada. Em Porto Alegre, PT, PSOL e PSDB tiveram o maior número de votos, com quatro cadeiras cada. No Rio de Janeiro, o PSOL está empatado em primeiro lugar com DEM e Republicanos (cada um com sete cadeiras) e o PT em segundo, juntamente com PSD e Avante (três cada).

Houve perdas, é verdade. Esta, que não foi uma eleição fortemente nacionalizada, mostrou que os processos políticos recentes tiveram impacto na estrutura partidária e na capilaridade dos partidos. Política é correlação de forças, como bem sabemos. As oportunidades que permitiram que o DEM renascesse das cinzas de uma direita que, até 2014, vinha perdendo a capacidade de mobilizar o eleitorado, e que PP e PSD operassem com máquinas partidárias fortalecidas, tiveram como contraparte um impacto na posição ocupada pelo PT em diferentes regiões e, em alguma medida, na identidade deste que permanece como o principal partido da esquerda brasileira.

Seria estranho, portanto, se o abalo de 2016 tivesse sido completamente superado em uma eleição que, mais do que as anteriores, privilegiou quem buscava um segundo mandato e confirmou que um processo como o que o Brasil viveu nos últimos anos teria consequências por algum tempo, a favor da direita.

Foi nas eleições municipais de 2016, e não nas de 2018, que o PT sofreu de maneira mais aguda os efeitos da lava-jato e do antipetismo orquestrado por parte da mídia nacional, determinantes para os movimentos pelo impeachment de Dilma Rousseff e a prisão do ex-presidente Lula. Naquele ano, o partido, que havia conquistado 636 prefeituras em 2012 e ficado na liderança no número de prefeitos entre as maiores cidades brasileiras, recuou para 254 prefeituras, vencendo em apenas uma capital (Rio Branco/AC). Ainda assim, em 2018 elegeria a maior bancada da Câmara dos Deputados e disputaria o segundo turno das eleições presidenciais, conquistando com Fernando Haddad 44,8% dos votos válidos.

Em 2020, o PT perdeu em número de municípios governados, como mencionado, mas é o partido que disputa o maior número de cidades no segundo turno, entre elas uma capital, Recife (PE), com Marília Arraes (PT), e cidades de médio porte como Contagem (MG), Juiz de Fora (MG), Mauá (RJ), Guarulhos (SP), Pelotas (RS), Caxias do Sul (RS), Diadema (SP) e Santarém (PA). Vale a pena mencionar que nas poucas cidades nas quais o PT disputou o segundo turno em 2016, o seu candidato estava em segundo lugar nas pesquisas. Em 2020, os candidatos do PT se encontram em primeiro lugar em sete disputas.

Assim, houve perdas da esquerda em número de municípios, mas alguns avanços em cidades de maior porte. A fragmentação da esquerda, indicada, entre outras coisas, pelo fato de o PT ter apresentado o maior número de candidaturas isoladas em 2020, 630, ainda precisa ser melhor analisada. Ela pode ser um dos fatores para o encolhimento de todo o campo.

E, claro, é preciso falar do PSOL. Fundado em 2004, o Partido Socialismo e Liberdade é uma exceção à retração no campo da esquerda nos anos recentes. Menos robusto do que os que foram mencionados anteriormente, ele demonstra, no entanto, uma capacidade de tomar parte no debate nacional e posicionar lideranças importantes, em particular lideranças de movimentos sociais e feministas que buscam o partido. Em 2016, chamou a atenção com a eleição de vereadoras com votação significativa, como a campeã de votos Áurea Carolina, em Belo Horizonte (MG), que seria eleita deputada federal em 2018 e disputaria a prefeitura de BH em 2020. Como ela, outras mulheres jovens e feministas, algumas delas negras, tiveram visibilidade nos legislativos locais, estaduais e na Câmara dos Deputados, em um período em que os movimentos feministas e antirracistas ampliaram sua presença no debate público e na resistência à extrema-direita. A capacidade do partido de se identificar com uma linguagem política que é constitutiva de uma agenda de justiça social renovada, dando prioridade a ela, é um dos fatores que explicam seu crescimento.

No segundo turno, o PSOL disputa duas capitais, Belém (PA), com Edmilson Rodrigues, e São Paulo (SP), com Guilherme Boulos. Rodrigues, que foi prefeito de Belém por dois mandatos pelo PT, filiou-se ao PSOL em 2005 e, depois disso, foi eleito deputado estadual e deputado federal com votações muito significativas. Seu vice é Edilson Moura, do PT, numa coligação que também inclui Rede, PCdoB e PDT. Boulos, que é hoje a liderança de maior destaque do PSOL, apresentou sua candidatura em uma dobradinha com Luiza Erundina, que participou da fundação do PT e foi, por aquele partido, a primeira mulher a governar a cidade de São Paulo.

Tem sido comum a comparação, na mídia, entre Guilherme Boulos e Lula. Além da busca de associações que rendem notas e comentários, a capacidade e o potencial de Boulos como liderança nacional no campo da esquerda justificam essa associação. Mas a distinção entre eles é que pode nos ajudar a entender melhor o momento atual.

Enquanto Lula se afirmou como um dos maiores líderes da esquerda brasileira em um contexto em que os sindicatos tinham peso na mobilização e construção das identidades, Boulos, com sua trajetória no MTST, dialoga com facilidade com novos movimentos sociais e com um eleitorado que tem se mobilizado a partir de outras identidades. Assim, se Lula era o candidato de uma São Paulo industrial na qual esse setor se aproximava de 30% do PIB nacional, Boulos é liderança no país que mais fortemente se desindustrializou nas últimas décadas e em uma cidade com mais de 200 mil trabalhadores por aplicativos. Ainda assim, eles aproximam-se na capacidade de incluir amplos grupos, além de suas bases mais imediatas, e de construir um discurso capaz de mobilizar diferentes setores da esquerda.

Os desafios para a esquerda estão, assim, em duas frentes.

A primeira tem relação com os efeitos ainda presentes de um processo político que enfraqueceu o centro e, em menor medida, segundo argumentamos aqui, a esquerda. Seu impacto sobre o PT se faz sentir, entre outras razões, porque não é possível explicar 2020 sem 2016, nem as eleições atuais sem a forte tendência do eleitorado a reeleger.

O fracasso de Bolsonaro ocorreu, mas a direita mais tradicional tem aproveitado bem as oportunidades que se abriram desde 2016. Por outro lado, o entendimento da nova conjuntura pelo PT parece ser limitado. O sucesso das candidaturas da esquerda em Belém e Porto Alegre, assim como a vitória de Boulos (que já é vitorioso em SP, independentemente do resultado do 2º turno), devem despertar o partido para uma análise mais realista, capaz de apontar para um novo equilíbrio na esquerda.

A segunda se apresenta, é claro, nesse ambiente. Mas não é dependente dele e ultrapassa o contexto brasileiro. A renovação geracional e os desafios das novas linguagens e agendas de justiça social são incontornáveis. O PSOL, por suas características e composição, tem tido maior capacidade de lidar com eles do que outros partidos da esquerda brasileira. Para alguns, o papel dos feminismos e do antirracismo nas esquerdas se resumiria a uma indigesta “política identitária”.

Talvez esteja na hora de ler com mais atenção a mensagem que vem de candidaturas para as quais a esquerda será feminista e antirracista, ou não será. Para muitas delas, as desigualdades de classe, assim como aquelas que se apresentam no mundo do trabalho e das relações de cuidado, não perderam prioridade, mas são mais complexas, exigindo novas linguagens, sobretudo nas disputas políticas.

por Jairo NIcolau | dez 1, 2020 | Destaque 1, Geral

Quem acompanhou as apurações do primeiro turno das eleições de 2020 percebeu como a interpretação sobre os resultados variaram. Isso deriva, em larga medida, dos dados que são utilizados.

Quaisquer que sejam eles, o certo é que darão margens a diferentes avaliações de quais partidos foram os vitoriosos ou derrotados. Por exemplo, a forma mais usada (contar os prefeitos e os vereadores eleitos pelos partidos) tende a favorecer o desempenho de partidos como o MDB e PP, que desde os anos 1980 são fortes nas pequenas cidades do país. Ou o contrário, um partido pode vencer em cidades populosas e se sair relativamente mal no número geral de prefeituras obtidas em âmbito nacional.

Sugiro que observar a votação obtida pelos partidos nas eleições para as câmaras municipais é uma boa alternativa para dimensionar a força e a capilaridade dos partidos em território nacional. Por duas razões. A primeira é que diferentemente de candidatos a prefeito, todas as legendas tendem a apresentar candidatos a vereador onde existem diretórios municipais organizados. A segunda é que observar os votos é melhor do que as cadeiras eleitas, já que o partido pode obter uma boa votação e não conseguir eleger nenhum vereador.

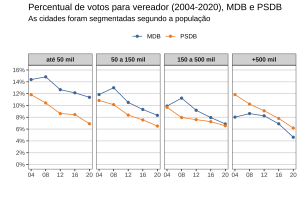

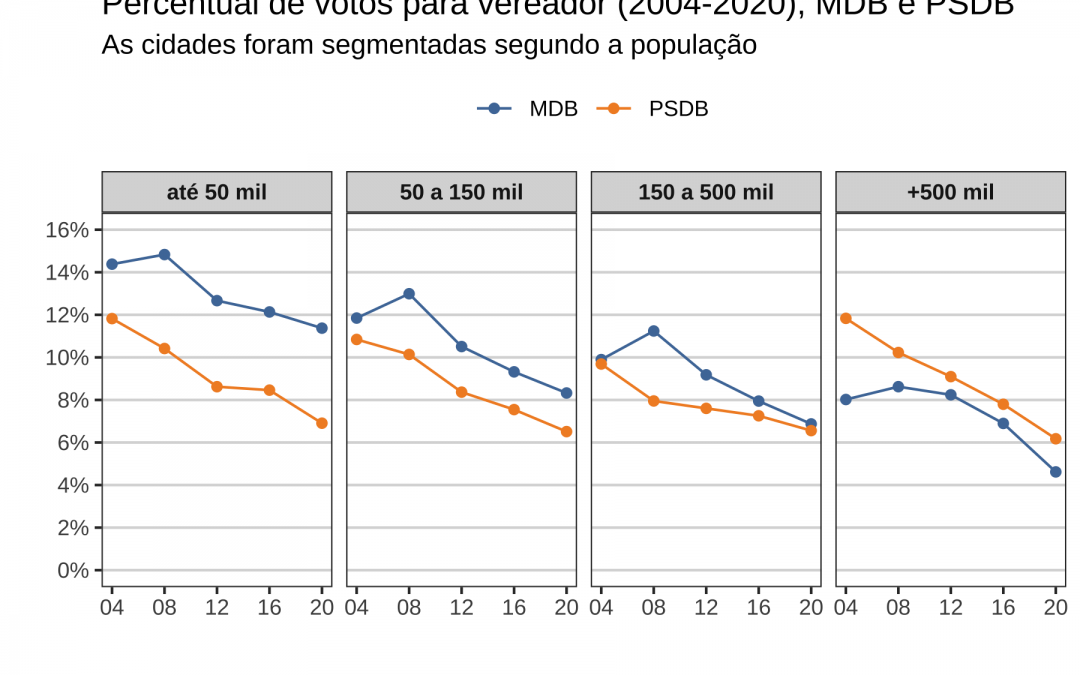

Esse texto mostra a evolução da votação de seis partidos (PP, DEM, MDB, PSDB, PT e PDT). As eleições de 2020 foram disputadas por 31 legendas, mas, por limitação de espaço faço menção apenas a essas seis. Para facilitar a visualização dos resultados, cada gráfico apresenta os dados de dois partidos.

Os gráficos mostram o percentual de votos obtidos por partido por tamanho da cidade; elas foram segmentadas em quatro grupos: até 50 mil habitantes, mais de 50 mil até 150 mil, mais de 150 mil até 500 mil e mais de 500 mil habitantes. Os segmentos são arbitrários, mas dão uma ideia do padrão geral do desempenho da legenda.

O gráfico abaixo mostra a evolução do DEM (antigo PFL) e do PP (herdeiro do PDS), os mais importantes partidos do campo da direita no Brasil. Ambos disputaram todas as eleições realizadas desde a redemocratização. Em 2020, os dois partidos melhoraram o seu desempenho em relação às eleições anteriores em todos os segmentos, com destaque para a boa votação do DEM nas cidades com mais de 500 mil habitantes.

O PSDB e MDB são tradicionalmente classificados como os principais partidos de centro do país. O gráfico abaixo revela que os dois partidos têm um mesmo padrão: declinam de maneira constante desde 2008. Apesar da queda, o MDB continua sendo o partido mais votado nas pequenas cidades (até 50 mil moradores). O PSDB tem sido mais votado do que o MDB nos municípios com mais de 500 mil habitantes, tendência que se manteve em 2020, mesmo com o seu declínio eleitoral.

O PT e PDT são os dois mais longevos partidos de esquerda do atual ciclo democrático, com quatro décadas de existência. Em 2018, os candidatos das duas legendas à presidência (Ciro Gomes e Fernando Haddad) disputaram o voto dos eleitores de esquerda. Em 2020, o PDT teve um leve declínio em sua votação comparado às eleições de 2016. O PT praticamente manteve o mesmo percentual de voto de 2016, com exceção das cidades com mais de 500 mil habitantes, onde o partido cresceu, tornando-se a legenda com o maior percentual de votos dentre todas no país.

Um olhar atento aos três gráficos revela que o declínio e/ou crescimento dos seis partidos selecionados é muito reduzido quando comparamos os resultados de 2020 com o de 2016 (não ultrapassa os três pontos percentuais), o que denota uma razoável estabilidade dos principais atores do sistema partidário. De qualquer modo, podemos dividir os seis partidos em dois grupos: os que permanecem em um processo de declínio constante (PSDB, MDB e PDT) e aqueles que conseguiram se recuperar em relação em relação ao desempenho da eleição anterior (PP, DEM e PT).

por Carlos Ranulfo | nov 25, 2020 | Destaque 3, Geral

Uma das expectativas que a eleição deste ano gerou foi a de que haveria uma diminuição na fragmentação partidária nas Câmaras Municipais. A razão para tanto estava na proibição das coligações para as eleições legislativas, o que obrigou cada partido a lançar uma chapa própria, e bloqueou aquela que sempre foi uma das vias de acesso das legendas mais fracas ao legislativo – a carona nos partidos eleitoralmente mais fortes.

No entanto, isso não aconteceu. Ou pelo menos não aconteceu nas capitais, onde o número de partidos nas Câmaras manteve-se mais ou menos o mesmo, sofrendo apenas pequenas oscilações. É preciso entender o que aconteceu e tentar explicar. Para situar o leitor, a tabela a seguir mostra quantos vereadores cada município elege – a menor Câmara é a de Vitória, com 15 vereadores e a maior, São Paulo, tem 55 – e quantos partidos conquistaram pelo menos uma das vagas em 2020.

As Câmaras nas capitais: número de vagas e de partidos – 2020

Um rápido passeio pela tabela basta para que a fragmentação salte aos olhos. Em Vitória e Palmas o número de partidos aproxima-se do total de vereadores. Apenas em 8 capitais – Florianópolis, Belém, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo – chega-se a uma proporção de dois vereadores para cada partido e somente a última ultrapassa três vereadores por partido.

A figura seguinte explora o fenômeno com outros dados. Nela é comparada a situação das Câmaras, levando em conta os valores médios de quatro fatores para os anos de 2016 e 2020. A fragmentação é dada pelo índice de fracionalização (F), um indicador clássico da Ciência Política. Seu valor vai de 0, situação em que um mesmo partido detém todas as vagas, a 1, quando cada vereador pertence a um partido diferente. Os outros fatores são auto explicativos: o percentual de bancadas compostas por um vereador e das que possuem pelo menos 10% das cadeiras, além da proporção entre vereadores e partidos. Todos os valores representam a média dos valores encontrados para as 25 Câmaras.

A fragmentação nas Câmaras Municipais. Valores médios para 2016 e 2020

Como se pode perceber, os valores médios para F são exatamente os mesmos! Mais do que uma coincidência, o resultado das urnas, nas duas eleições, gerou um quadro muito parecido em todas as Câmaras, sem exceção. Em 2016, Vitória apresentou o menor índice, com 0,85, enquanto BH e Goiânia chegaram a 0,95. Em 2020 foi a vez de Rio Branco e Recife apresentarem o menor índice – 0,87 – ao passo que Belém e, novamente, BH foram a 0,95. Mesmo nas menores Câmaras, a variação de um ano para outro foi pequena e na maior parte das vezes para cima: em Vitória foi de 0,85 para 0,91 e em Palmas, Maceió e Porto Velho, de 0,86 para 0,88. Diminuição só mesmo em Rio Branco – de 0,92 para 0,87. Em resumo, pouco ou nada mudou.

Impressiona também o contraste entre o percentual de partidos que elegeram apenas um vereador e aqueles com pelo menos 10% dos representantes eleitos. Em mais de 50% dos casos não faz sentido “reunir a bancada”. E, novamente, a mudança de 2016 para 2020 é mínima. De fato, as grandes bancadas de vereadores nas capitais em 2020 podem ser contadas nos dedos. O PSB com 12 vereadores em Recife, o PDT com 10 em Fortaleza, PT e PSDB com oito cada em São Paulo; DEM, PSOL e Republicanos com sete cada no Rio de Janeiro, e o MDB com seis em Goiânia. Por fim, dividindo o total de vereadores eleitos – 970 – pelo número de representações partidárias nas Câmaras, descobrimos que, a depender do ano, em média a cada 1,86 ou 1,92 vereadores “constituiríamos” um partido.

Esperava-se menor fragmentação. Por que não ocorreu? Há duas explicações possíveis. Uma aponta para o aumento do número de candidatos a prefeitos: prevendo dificuldades para eleger seus vereadores, os partidos teriam sido estimulados a lançar candidaturas próprias ao Executivo municipal para, com isso, “puxar” a votação na legenda. Mas não se deve apostar que uma legião de candidatos a prefeito com votações irrisórias tenha “puxado” alguma coisa.

O mais provável é que a manutenção da fragmentação em níveis elevados seja explicada pela própria situação do sistema partidário nos municípios. A nível local a atomização é ainda mais intensa do que a observada no plano federal. Com uma ou outra exceção, na disputa por vagas nas câmaras municipais já não se pode falar em partidos eleitoralmente mais fortes: legendas nacionalmente relevantes, DEM, PSDB ou PT, enfrentam quase que ombro a ombro aquelas que costumeiramente são designadas como “nanicas” no Congresso. A fragmentação nas capitais deverá, com o tempo, ser revertida. Mas seguirá a reboque do efeito que o fim das coligações, aliado à cláusula de desempenho, terá sobre o sistema partidário nacional.